搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 遥感地质学”相关记录118条 . 查询时间(2.884 秒)

中国科学院空天院首创SAR微波视觉三维成像理论方法实现高效能与低成本SAR三维成像(图)

三维成像 理论 遥感

2025/4/20

2025年4月9日,在国家自然科学基金委员会信息科学部重大项目“合成孔径雷达微波视觉三维成像理论与应用基础研究”项目结题审查会上,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)发布了一项原创性研究成果——合成孔径雷达(SAR)微波视觉三维成像理论方法。该技术通过引入雷达回波与图像中的微波视觉三维语义,开创了一种全新的SAR三维成像技术路径。相比传统方法,它大幅减少了三维成像所需的数据采集量,同时提升了成像...

中国科学院空天院研究团队在SAR图像多模态智能解译方面取得新进展(图)

智能 语言 遥感

2025/4/20

2025年4月2日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)王超研究团队在合成孔径雷达(SAR)遥感视觉语言模型领域取得新进展,实现了高分辨率SAR图像的精准视觉定位。

中国科学院空天院在二氧化碳柱浓度遥感监测领域取得新进展(图)

遥感 监测 模型

2025/4/20

2025年3月26日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)遥感卫星应用国家工程研究中心研究人员在温室气体柱浓度遥感监测领域取得突破,构建了一种基于多源卫星气溶胶产品约束的二氧化碳全物理遥感反演优化模型,有效提升了气溶胶污染背景下(光学厚度大于等于0.25)的反演精度,增强对人为碳排放的认知水平。

中国科学院第三次冰川编目数据集发布

数据 光学 卫星 遥感

2025/3/27

在2025年3月21日首个“世界冰川日”召开的第三届全国冰冻圈科学大会上,中国科学院西北生态环境资源研究院发布了中国第三次冰川编目数据集。根据第三次中国冰川编目,2020年前后中国最新冰川面积约为4.6万平方千米,冰川总条数约为6.9万条。与第一次中国冰川编目相比,20世纪60年代至2020年间,我国冰川面积整体减少约26%(每10年减少4.8%),约7000条小冰川完全消失。与第二次中国冰川编目...

中国科学院空间中心科研团队在国际上首次实现在南极开展超宽带微波辐射计空地联合实验(图)

辐射 航空 遥感 探测

2025/4/20

按照自然资源部关于中国第41次南极考察工作部署,在国家海洋局极地考察办公室、中国极地研究中心大力支持下,由中国科学院国家空间中心(以下简称“空间中心”)牵头的国家重点研发计划项目“高分辨率极区冰冻圈主被动微波探测技术”2025年3月19日完成了国际上首次在南极开展的超宽带高光谱微波辐射计空地联合实验。

中国科学院成都分院山地遥感立体观测在保护山地生态健康与工程安全方面发挥关键作用(图)

遥感 观测 生态

2025/4/16

在气候变化与人类活动的双重影响下,山地生态系统持续变化,成为全球变化的前哨。山地具有显著的立体特征,现有山地生态系统观测星-空-地立体关联不足,难以满足精准监测需要。如何构建山地三维立体观测体系,增强观测时空代表性,是亟待解决的关键科学问题。

中国科学院西安光机所在目标跟踪领域取得研究进展(图)

光学 模型 遥感

2025/2/21

2025年1月8日,中国科学院西安光机所空间光学技术研究室樊学武和赵惠研究员团队在机器学习目标跟踪领域取得新进展,相关成果发表于Expert Systems with Applications(IF = 7.5)。第一作者为中国科学院西安光机所特别研究助理苏银强博士,通讯作者为赵惠研究员,中国科学院西安光机所是第一完成和通讯单位。

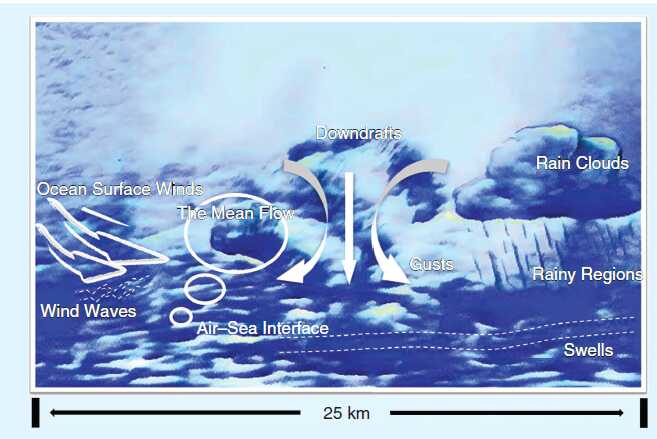

中国科学院国家空间中心科研人员在微波散射计观测机理研究中取得进展(图)

空间 观测 机理 遥感

2025/1/14

2025年1月2日,中国科学院国家空间科学中心微波遥感技术重点实验室徐星欧副研究员与荷兰皇家气象局Ad Stoffelen研究员合作,在微波散射计高精度风场测量机理研究方面取得了重要进展,相关成果已发表于期刊:IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine(当前影响因子:16.2)。

兰州大学多源遥感观测定量揭示近50年中天山Ak-Skyirak地区冰川物质平衡及冰前湖演化(图)

遥感 观测 演化

2024/12/19

遥感测量冰川的物质平衡、冰湖水位和容量变化对于定量化评估冰川、冰湖对气候变化的响应至关重要。冰川是重要的固态水库,在区域水文循环中扮演着关键角色,特别是在降水稀少的干旱或半干旱地区。天山作为全球干旱区中最大的山脉之一,冰川融水在区域水资源配置中占有重要地位,深刻影响着周边地区的社会、经济及生态的可持续发展。在当前气候变化背景下,冰川的持续消融增加了冰前湖的不稳定性,给下游地区安全带来挑战。因此,研...

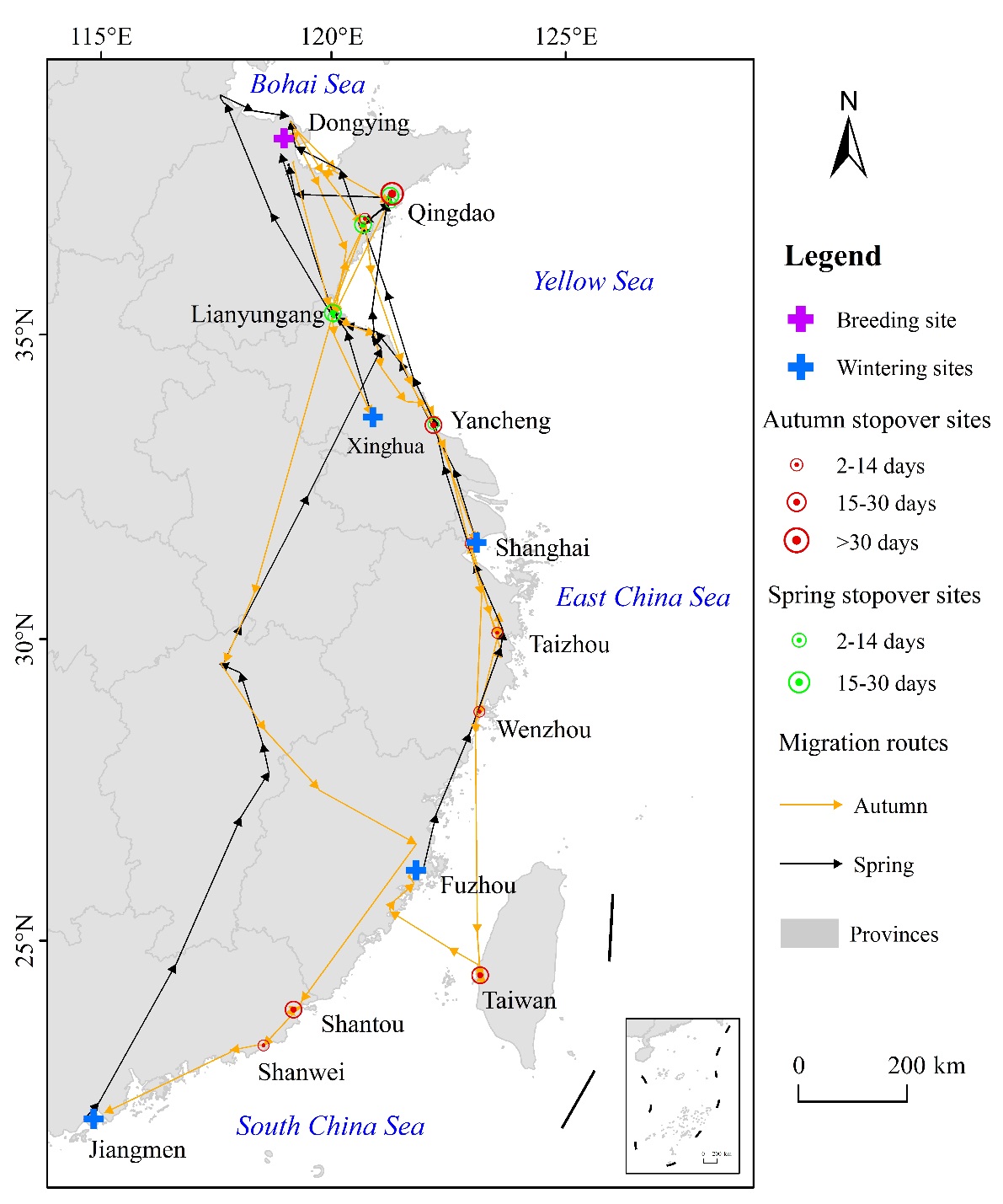

中国科学院烟台海岸带所在滨海湿地水鸟活动规律及栖息地利用特征研究中取得新进展(图)

遥感 识别 分析

2024/11/29

在气候变化与人类活动的双重影响下,滨海自然湿地大量退化消失,水鸟栖息地和水鸟生物多样性保护面临巨大挑战。掌握滨海水鸟的活动规律及其对栖息地的利用特征,可有效缓解人-鸟冲突,为滨海湿地的科学管理提供数据与技术支持。

中国科学院空天院在遥感数据存储和组织基础理论研究方面取得重要成果(图)

遥感 数据 理论

2024/11/7

2024年11月4日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)张立福研究员承担的国家自然科学基金重点项目《多维时空谱遥感数据综合与表征关键理论与方法研究》取得重要成果,国际首次提出了多维数据格式(Multi-dimensional datasets)MDD,获授权PCT发明专利。

中国科学院东北地理所在结合遥感技术与机器学习算法监测保护性耕作方面取得重要进展(图)

遥感 机器 算法 监测

2024/11/9

农田中作物秸秆的管理是减少土壤侵蚀和增加土壤有机质含量的一个重要考虑因素。秸秆覆盖作为一种以农秸秆覆盖还田、免(少)耕播种为主要内容的现代耕作技术体系,是作物秸秆管理的重要评价指标。因此,区域范围内玉米秸秆覆盖度的准确、快速识别,对监测保护性耕作实施、农业补贴政策的制定具有关键作用。

中国科学院国家授时中心针对偏流角补偿的遥感卫星偏航姿态模型及其在精密定轨中的应用(图)

遥感 卫星 模型

2025/2/21

星载 GNSS 测量是当前低轨卫星最主流的精密定轨技术手段。GNSS测量的实际作用点是GNSS接收机的天线相位中心,而卫星动力学的作用点为卫星质心,在定轨过程中相位中心与质心之间的转换高度依赖卫星的姿态信息;因此,卫星姿态是影响低轨卫星精密定轨的关键性因素。

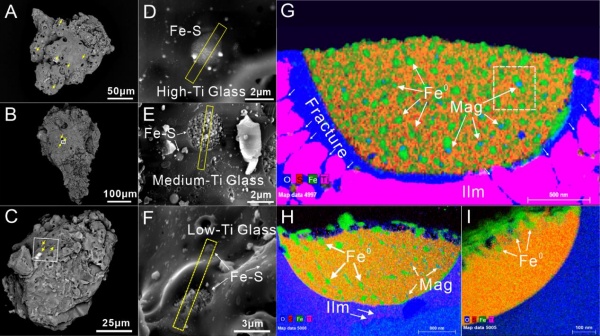

中国科学院研究证实亚微米级磁铁矿颗粒在全月表范围内或普遍存在(图)

颗粒 遥感探测 分析

2024/10/11

磁铁矿是行星科学中重要的氧化矿物之一,涉及古磁场和生命指标等科学问题。通常,磁铁矿在还原性月球表面被认为是罕见的。穆斯堡尔谱和电子自旋共振研究结果提出阿波罗月球土壤中普遍存在亚微观的“类磁铁矿”相的假说,但至今没有相关矿物学证据证明它们在月球的起源和潜在分布。月球遥感探测结果发现,月球高纬度地区广泛存在被地球风氧化的三价铁及其载体矿物;嫦娥五号的研究成果揭示了月壤中撞击诱导形成的局部微尺度氧化环境...

中国科学院空天院发布中国区域Landsat-9原始遥感影像数据集

遥感影像 数据 卫星

2024/9/15

2024年9月14日,中国科学院空天信息创新研究院所属中国遥感卫星地面站发布了2021年12月至2024年2月中国区域Landsat-9原始遥感影像数据集。该数据集免费共享64000景原始遥感影像,数据总量近55TB。